In diesen Tagen von einer nächsten Welle zu schreiben, klingt nach Klimapolitik oder gar nach Katastrophentourismus. Auch wenn im Folgenden viel von Eindämmung die Rede sein wird, geht es nicht um Dämme gegen die Naturgewalt des Wassers. „Eine Eindämmung ist nicht möglich.“ So überschreibt Mustafa Suleyman das erste Kapitel seines Buches „The Coming Wave“.

Auf dem Digitalportal von ELKB, Diakonie Bayern und Evangelischer Erwachsenenbildung sowie im ELKB-Intranet haben wir im März die Reihe "Digitalethik@ELKB" gestartet. Die Reihe befasst sich mit Fragen zu den ethischen Leitlinien, die im kirchlichen Bereich maßgeblich sind, wenn es gilt, Software auszuwählen und einzusetzen - oder auch nicht einzusetzen: Wie werden Risiken von Anwendungen abgewogen? Wer wirkt bei den Entscheidungsprozessen rund um Digitalisierung und KI mit?

Schlag auf Schlag geht es derzeit beim Podcast "Ethik Digital": Blickten Rieke Harmsen und Christine Ulrich mit ihrem Gast Matthias Spielkamp Ende Januar noch auf die Aktivitäten der Menschenrechtsorganisation "Algorithm Watch", so sind sie in ihrem gerade erschienen Podcast mit dem Lüneburger Philosophen Nicolas Dierks zu unternehmensethischen Fragen im

Gesichtserkennung an öffentlichen Plätzen und andere Fragen des Umgangs mit Daten sind ein Thema, mit dem sich die Menschenrechtsorganisation "Algorithmwatch" beschäftigt. Sowohl im europäischen Parlament wie in der Bundesregierung findet die in Berlin und Zürich ansässige Organisation Gehör. Matthias Spielkamp ist Geschäftsführer von Algorithmwatch und hat die Nichtregierungsorganisation im Jahr 2016 mit aus der Taufe gehoben.

Von der intelligenten Steckdose bis zum vernetzten Sprachassistenten halten immer mehr „smarte“ Geräte Einzug in private Haushalte. Zugleich wachsen die Bedrohungen und Risiken im Cyberspace. Geraten die mit den eigenen vier Wänden verbundenen Vorstellungen von Privatheit und Sicherheit ins Wanken? Im Rahmen einer Kooperationsveranstaltung mit Acatech - der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften stellte am 23.

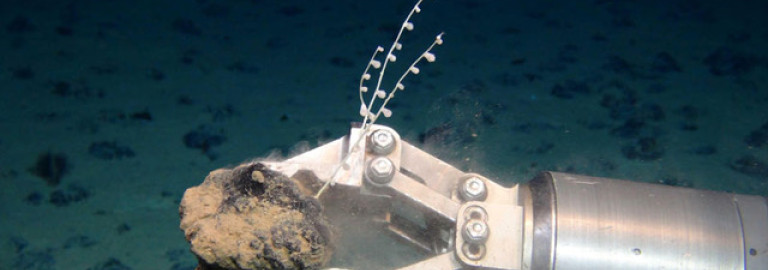

Seit diesem Jahr bezeugt der Crawford Lake in der kanadischen Provinz Ontario für die Wissenschaft den Übergang in eine neues Erdzeitalter, das Anthropozän. Die Sedimente am Grund des Sees dokumentieren die unwiderruflichen Veränderungen durch menschliche Eingriffe – die Technosphäre – in das Ökosystem des Planeten Erde.

Am 17. November diskutierte das Netzwerk Ethik der bayerischen Landeskirche ethische Aspekte der Leihmutterschaft: Wie geht man mit dem Kinderwunsch in unterschiedlichen Paar- und Familienkonstellationen um? Was ist Familie? Sollten der Realität steigender Behandlungszahlen im Ausland durch ein modernes Fortpflanzungsmedizingesetz Rechnung getragen werden?

Im Rahmen der KI-Serie "Wahnsinn und Methode" des Feuilletons der SZ erschien zu Beginn des Monats August ein Beitrag von Philipp Bovermann mit dem Titel "Unser Wille geschehe" (Link - nur mit Abo). Der Autor zeichnet darin die (quasi-)religiösen HIntergründe nach, die sich in den Biografien führender Protagonisten des aktuellen KI-Hypes finden. Ein spannender und zugleich erschreckender Artikel.

Die Frage nach der Nutzung gesundheitsbezogener Daten stand bei einer Veranstaltung am 4. Juli in Kooperation acatech, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften in der Evangelischen Stadtakademie München im Zentrum. Ein Mitschnitt der Diskussio ist inzwischen auf dem YouTube-Kanal der Stadtakademie hier verfügbar:

Claudia Strauß von acatech berichtet von der Veranstaltung:

Viele Entwicklungen in Technik und Gesellschaft berühren unseren ethischen Grundnerv: weil sie uns vor die Frage stellen, wer wir Menschen eigentlich sind, was uns ausmacht im Vergleich zu den Maschinen. Was wollen wir von der Digitalität? Wie wollen wir künftig leben? – Diese Fragen brachten Rieke Harmsen und Christine Ulrich vor mehr als zwei Jahren mit mir zusammen zum Konzept des Sonntagsblatt-Podcasts "Ethik Digital".